ごきげんようすっきーです。

その辺に転がっている石ころは誰にも認識されないのだけれど、たしかにそこにある、認識され開ければ存在しなかったストーリー。

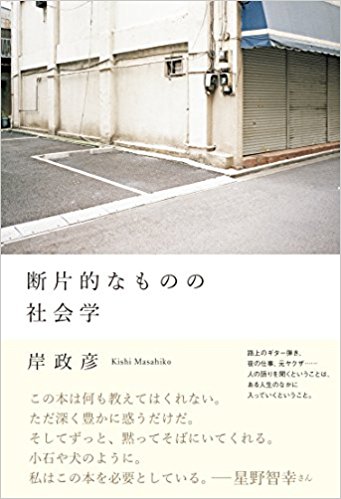

それが、社会学者の岸正彦さんが聞いてきたストーリーのなかに、特に時系列などのことは関係なく淡々と綴られてる。

印象的だったのは、社会学者という職業柄マイノリティの方にヒアリングすることが多いけどもそもそも「普通」って何よ、という音に対して問いかけている部分。

レッテルの貼られていない、「無徴」の集団がそうだ、と。

大学の時に社会学のじ授業を受けていたけれども、全く記憶に残ってないなーなんてことを思い出しながら、でもそれでもいいのね、という気分にもなった。

この本に、筆者自身も理論の通っていない部分があるし、不完全で断片的だ、と社会学者の人自身がそう言っていることに、何というか安心感を感じた。自分の中でどうも好きな音楽や考え方、好きな人とかに矛盾があることを「その時の気分のせい」としていたんだけれども(もちろんそれも大いにある)そもそも根源的に矛盾があっていい、ということを許容していいのね、という安心感。

もう書いていることが断片的すぎてはちゃめちゃなんですがそれは読み切るのにえらい時間がかかって冒頭のこととか覚えてないからなんですがまーそれはそれでよしとしようと思う。

投稿者プロフィール

-

神奈川県在住の27歳男性!働きながらブログを書いています。2017年10月からスタート。投稿200記事を目指して日々奮闘中。好きな音楽、本、食べ物など、つれづれと書いています。

詳しいプロフィールはこちら。

最新の投稿

- 2018.12.31未分類2018振り返り・2019抱負

- 2018.11.13未分類『凍った脳みそ』読了。

- 2018.10.08未分類他郷阿部家で話し考えたこともろもろ

- 2018.07.30本の感想【断片的なものの社会学的】読んでみた